感覚過敏 トニー・アトウッドの論文2 [自閉症重要図書]

今まで読んだ自閉症の論文の中にはほとんど感覚過敏を取り上げた論文は無い。

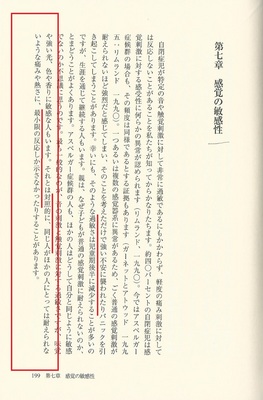

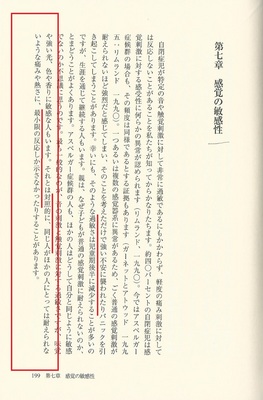

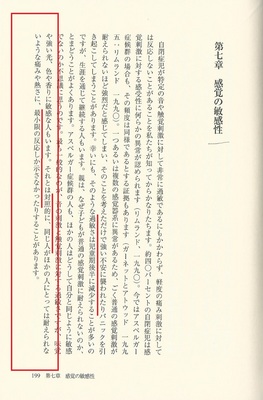

強いて言えばこれ。

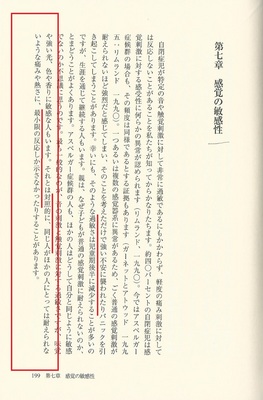

ただそれも、感覚の敏感性(sensory sensitivity)。

「発達障害で感覚過敏です」と言う人の話を読むと、

全員が見事に感覚過敏(Hypersensitivity)を訴えている。

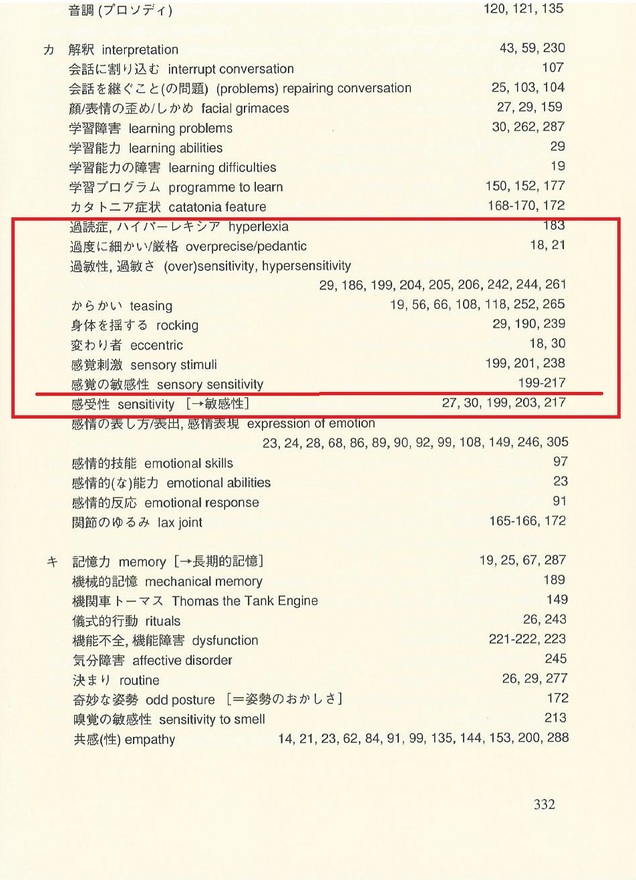

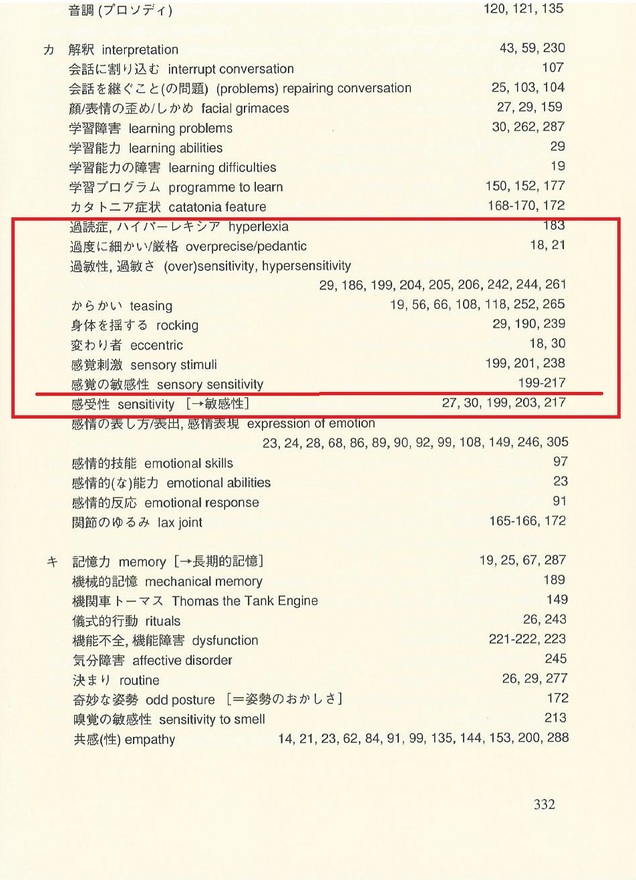

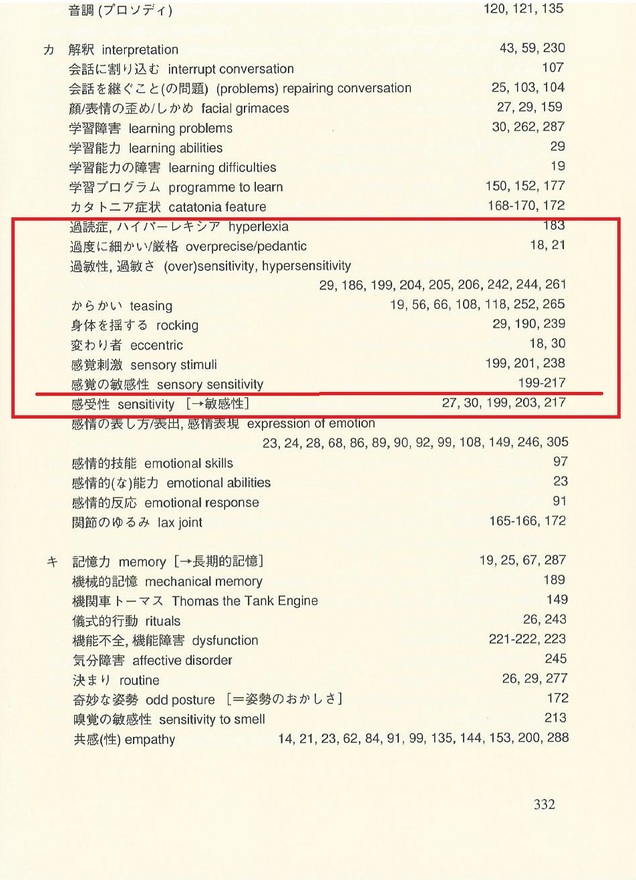

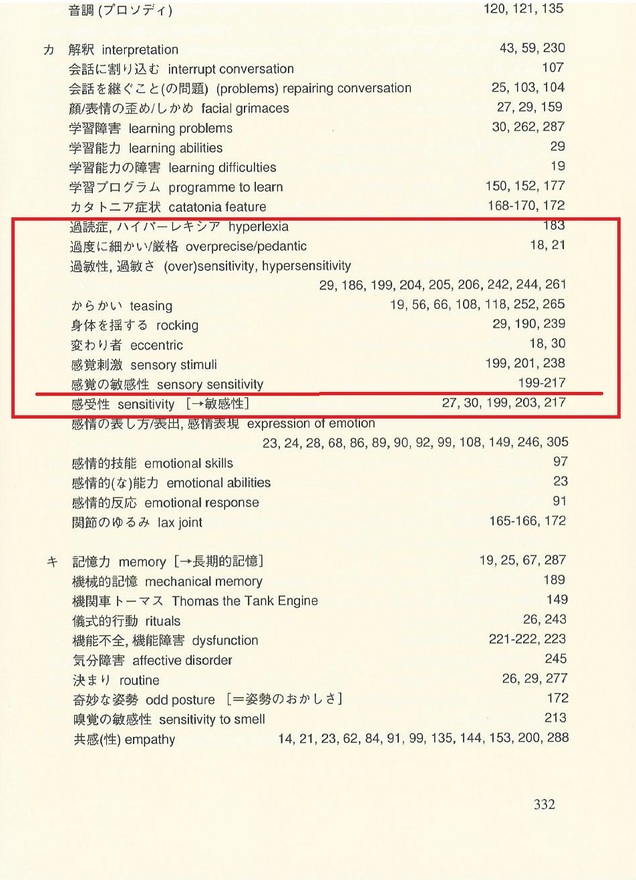

しかし、誰も原語にこだわったりしないからね。日本の本はこうなっている。

この項目については、自閉症の感覚の敏感性(sensory sensitivity)

について論じているのであって、

自閉症が感覚過敏(Hypersensitivity)だと論じている訳では無い。

感覚の敏感性(sensory sensitivity)とはどう言う事か。

例えば、犬の鼻は匂いに敏感(sensory sensitivity)だ。 分かるよね。

だからといって、いつもどんな匂いにも反応し続けはしない。

もしいつも匂いに敏感だったら、もし飼い主の足が臭かったら、

部屋に入っただけで臭いで吐きまくっていなければならないし、

屁でもこいたら、犬はバク転して憤死してしまう。

匂いに敏感(sensory sensitivity)な犬でも、日常は普通に生活できるんだ。

これが感覚の敏感性(sensory sensitivity)。

ところが、感覚過敏とは何か。これは人間に取って非常に重要な感覚。

例えば、本当に具合の悪い時、肌を触る風さえヒリヒリする様な感覚で、

さらに具合が悪くなる感じというのは分かるだろう?

この様に、日常に対して、何か身体の異常を感じた時に、

感覚過敏(Hypersensitivity)と言う形で人間は感じる事が出来るし表現する。

その異常な感じ方は、医者にとって患者の症状を知る重要な一つの手掛かりになる。

だから、感覚過敏(Hypersensitivity)は誰にでも起こりうる事なんだ。

ただ、ネット上の「発達障害」の人が訴える感覚過敏(Hypersensitivity)は、

不思議な事に、

統合失調症の人が訴える感覚過敏(Hypersensitivity)の症状そのものなんだ。

さらに驚く事に、先日ドコかの会社で「自閉症の見る世界をバーチャルで再現」という

製品が発表された。

これも、開発者が自閉症?当事者で開発に関与して完成したと言う事だったのだが、

その解説を見ると、驚いた事にあの「草間彌生」さんが、子供の頃から見ている世界

そのものを再現している。

少なくとも、私が見ている世界とは違うし、

「マインドブラインドネス」である私たちが、

正常である人達の見え方を「想像」して作れるなら、

「他人の気持ち」も簡単に想像出来る事になる。

統合失調症の人が見る世界を再現した、と言うならすべてに矛盾がないんだけど、

まあビジネスとして成立するんだから仕方ないか。

でも、私が見えてる世界でも無いし、妻が見えてる世界でも無い。

だから、何か根本的な所で間違っている様な気がするし、

またそれで、子供達が壊される事になると、困っちゃうんだよね。

【自閉症テレビ26】感覚過敏とアスペルガー1

強いて言えばこれ。

ただそれも、感覚の敏感性(sensory sensitivity)。

「発達障害で感覚過敏です」と言う人の話を読むと、

全員が見事に感覚過敏(Hypersensitivity)を訴えている。

しかし、誰も原語にこだわったりしないからね。日本の本はこうなっている。

この項目については、自閉症の感覚の敏感性(sensory sensitivity)

について論じているのであって、

自閉症が感覚過敏(Hypersensitivity)だと論じている訳では無い。

感覚の敏感性(sensory sensitivity)とはどう言う事か。

例えば、犬の鼻は匂いに敏感(sensory sensitivity)だ。 分かるよね。

だからといって、いつもどんな匂いにも反応し続けはしない。

もしいつも匂いに敏感だったら、もし飼い主の足が臭かったら、

部屋に入っただけで臭いで吐きまくっていなければならないし、

屁でもこいたら、犬はバク転して憤死してしまう。

匂いに敏感(sensory sensitivity)な犬でも、日常は普通に生活できるんだ。

これが感覚の敏感性(sensory sensitivity)。

ところが、感覚過敏とは何か。これは人間に取って非常に重要な感覚。

例えば、本当に具合の悪い時、肌を触る風さえヒリヒリする様な感覚で、

さらに具合が悪くなる感じというのは分かるだろう?

この様に、日常に対して、何か身体の異常を感じた時に、

感覚過敏(Hypersensitivity)と言う形で人間は感じる事が出来るし表現する。

その異常な感じ方は、医者にとって患者の症状を知る重要な一つの手掛かりになる。

だから、感覚過敏(Hypersensitivity)は誰にでも起こりうる事なんだ。

ただ、ネット上の「発達障害」の人が訴える感覚過敏(Hypersensitivity)は、

不思議な事に、

統合失調症の人が訴える感覚過敏(Hypersensitivity)の症状そのものなんだ。

さらに驚く事に、先日ドコかの会社で「自閉症の見る世界をバーチャルで再現」という

製品が発表された。

これも、開発者が自閉症?当事者で開発に関与して完成したと言う事だったのだが、

その解説を見ると、驚いた事にあの「草間彌生」さんが、子供の頃から見ている世界

そのものを再現している。

少なくとも、私が見ている世界とは違うし、

「マインドブラインドネス」である私たちが、

正常である人達の見え方を「想像」して作れるなら、

「他人の気持ち」も簡単に想像出来る事になる。

統合失調症の人が見る世界を再現した、と言うならすべてに矛盾がないんだけど、

まあビジネスとして成立するんだから仕方ないか。

でも、私が見えてる世界でも無いし、妻が見えてる世界でも無い。

だから、何か根本的な所で間違っている様な気がするし、

またそれで、子供達が壊される事になると、困っちゃうんだよね。

つづく

【自閉症テレビ26】感覚過敏とアスペルガー1

感覚過敏 トニー・アトウッドの論文1 [自閉症重要図書]

ネット上では「発達障害で感覚過敏」が定番だ。

感覚過敏だと言うんだからそうなんだろう。でも私は違う。

誰もが感覚過敏と言うけど、感覚過敏って何なんだろう。

今まで読んだ自閉症の論文の中にはほとんど感覚過敏を取り上げた論文は無い。

強いて言えば、感覚の敏感性と言う事で項目を挙げたトニーアトウッドの論文ぐらいだ。

ただそれも、感覚の敏感性(sensory sensitivity)。

「発達障害で感覚過敏です」と言う人の話を読むと、

全員が見事に感覚過敏(Hypersensitivity)を訴えている。

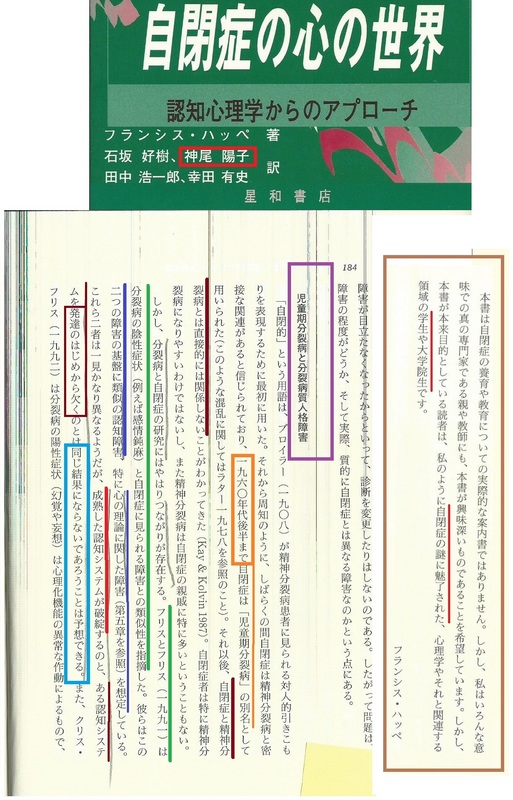

日本で、日本語で知ったかぶりがアトウッドの本を読めば、

感覚過敏も感覚の敏感性も同じに見えて、同じだと勘違いしてしまうが、

原語で読むと、sensory sensitivityとHypersensitivityと

単語も表現も違うから、全く違う意味、違う意図を持って論理展開をしている事が分かる。

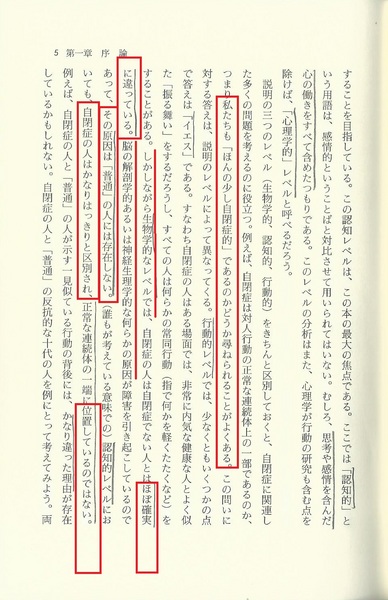

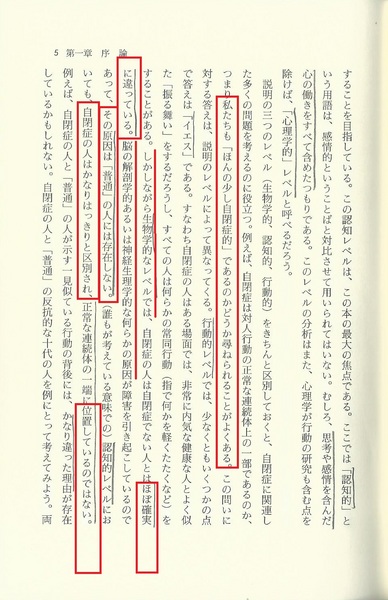

しかし、誰も原語にこだわったりしないからね。日本の本はこうなっている。

この項目については、自閉症の感覚の敏感性(sensory sensitivity)

について論じているのであって、

自閉症が感覚過敏(Hypersensitivity)だと論じている訳では無いのだ。

【自閉症テレビ14】感覚過敏?ADHD?

感覚過敏だと言うんだからそうなんだろう。でも私は違う。

誰もが感覚過敏と言うけど、感覚過敏って何なんだろう。

今まで読んだ自閉症の論文の中にはほとんど感覚過敏を取り上げた論文は無い。

強いて言えば、感覚の敏感性と言う事で項目を挙げたトニーアトウッドの論文ぐらいだ。

ただそれも、感覚の敏感性(sensory sensitivity)。

「発達障害で感覚過敏です」と言う人の話を読むと、

全員が見事に感覚過敏(Hypersensitivity)を訴えている。

日本で、日本語で知ったかぶりがアトウッドの本を読めば、

感覚過敏も感覚の敏感性も同じに見えて、同じだと勘違いしてしまうが、

原語で読むと、sensory sensitivityとHypersensitivityと

単語も表現も違うから、全く違う意味、違う意図を持って論理展開をしている事が分かる。

しかし、誰も原語にこだわったりしないからね。日本の本はこうなっている。

この項目については、自閉症の感覚の敏感性(sensory sensitivity)

について論じているのであって、

自閉症が感覚過敏(Hypersensitivity)だと論じている訳では無いのだ。

つづく

【自閉症テレビ14】感覚過敏?ADHD?

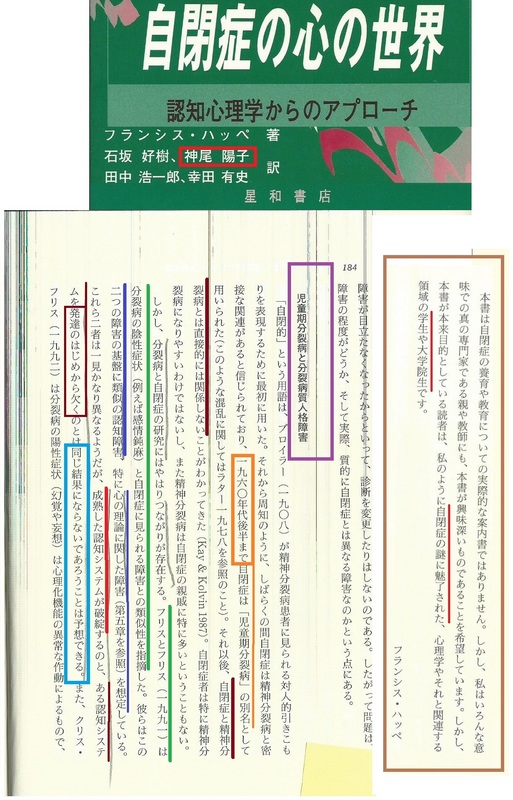

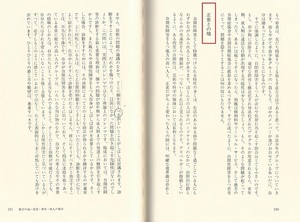

自閉症と正常の境 ウイングの記述 [自閉症重要図書]

2022年4月5日更新

世界中でふたり(他にもいるかも知れませんが)、日本の杉山登志朗医師と辻井教授だけが、

自閉症グレーゾーンが存在すると主張しています。

フリス、ウイング、バロンコーエンやハッペの判定基準を準拠していると言いながらです。

マスコミ(NHK)やネットではしきりと主張していて、同じ主張はしょっちゅうネットで見掛けます。

しかし、残念ながらその根拠となる論文、データ等一切見つけられ無いのですが、

ヘタに「その根拠は」などと問おうモノなら、名誉毀損で訴えられるので誰も問いかけません。

数少ない情報の中から、その根拠らしきモノを見出すなら、この文章が見つかります。

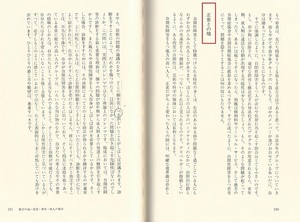

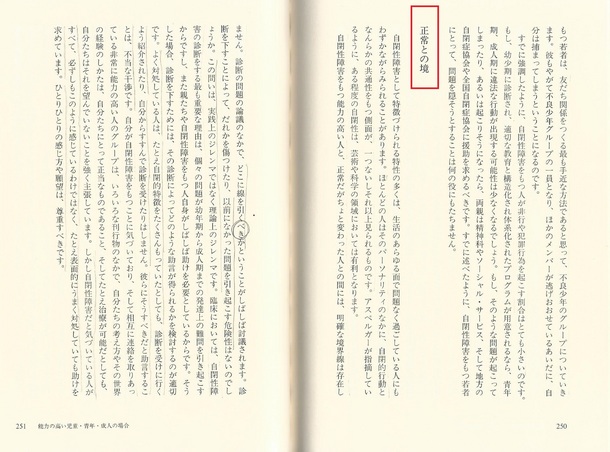

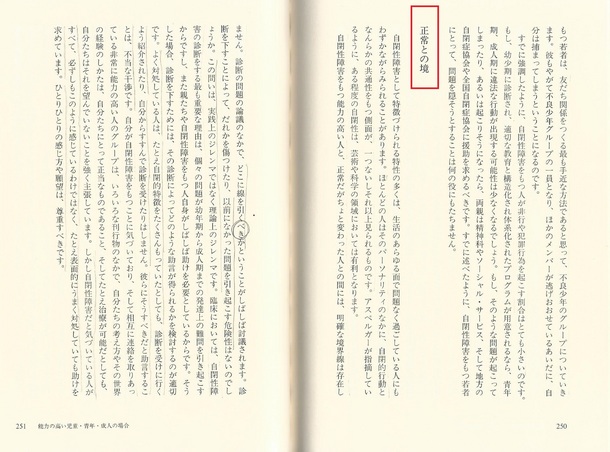

ウイングの本の250ページ。

ただこの文章は英国流の言い回しがあり、分かりにくい日本語なのでくせ者です。

下記引用----------

p250 正常との境

自閉性障害として特徴づけられる特性の多くは、

生活のあらゆる面で間題なく過ごしている人にも

わずかながらみられることがあります。

ほとんどの人はそのパーソナリティのなかに、

自閉的行動となんらかの共通性をもつ側面が、

一つないしそれ以上

見られるものです。

アスペルガーが指摘しているように、ある程度の自閉性は、

芸術や科学の領域においては有利となります。

上記引用----------

1.自閉性が見られる人でも、問題無く生活している人がいる。

かつての私がそうでしたが、残念ながら経済的成功に至らず、

満足出来る生活環境を整えるまでには行きませんでした。

しかし、私たちの仲間には、経済的成功者が存在し、

生涯を全うできる人もいます。

下記引用----------

自閉性障害をもつ能力の高い人と、

正常だがちょと変わった人との間には、 明確な境界線は存在しません。

診断の問題の論議のなかで、

どこに線を引くべきかということがしばしば討議されます。

診断を下すことによって、だれかを傷つけたり、

以前になかった問題を引き起こす危険性はないのでしょうか。

この問いは、実践上のジレンマではなく理論上のジレンマです。

上記引用----------

2.現在自閉性障害の明確な境界線を設けていない。それは理論上のジレンマがあるからだ。

理論上のジレンマとはどの様な事でしょう。

自閉症か否かは既に「心の理論」等で定義されている。

しかし、問題無く生活している人まで含め強制的に判定する事に

繋がらないか。

判定した事で、かつてのユダヤの様に排除の対象になったり、

判定された事で、例えば社会制度上で逆差別の対象にならないか。

これらの可能性を考えると、理論上のジレンマが生じる。 と言う事です。

下記引用----------

臨床においては、

自閉性障害の診断をする最も重要な理由は、

個々の問題が幼年期から成人期までの発達上の難問を

引き起こすからですし、

また親たちや自閉性障害をもつ人自身がしばしば助けを必要としているからです。

そうした場合、診断を下すためには、

その診断によってどのような助言が得られるかを検討するのが適切です。

よく対処している人は、たとえ自閉的特徴をたくさん

もっていたとしても、診断を受けに行くよう紹介されたり、

自分からすすんで診断を受けたりはしません。

彼らにそうすべきだと助言することは、

不当な干渉です。

自分が自閉性障害をもつことに気づいており、

そして相互に連絡を取りあっている非常に能力の高い人の

グループは、いろいろな刊行物のなかで、自分たちの考え方や

その世界の経験のしかたは、自分たちにとって正当なもので

あること、そしてたとえ治療が可能だとしても、

自分たちはそれを望んでいないことを強く主張しています。

しかし自閉性障害だと気づいている人がすべて、

必ずしもこのように感じているわけではなく、

たとえ表面的にうまく対処していても助けを求めています。

ひとりひとりの感じ方や願望は、尊重すべきです。

上記引用----------

3.ひとりひとりの感じ方や願望は、尊重すべきである。

「正常との境」 ウイングの言わんとする結論はこうです。

1.自閉性が見られる人でも、問題無く生活している人がいる。

2.現在自閉性障害の明確な境界線を設けていない。

それは理論上のジレンマがあるからだ。

3.ひとりひとりの感じ方や願望は、尊重すべきである。

走り読みをすれば何となく変な人と自閉症の間がずっと続いている様に感じるかも知れませんが、

よく読み込むと、自閉症のグレーゾーンが存在するなどとは

一切書いていない事が分かると思います。(ハッペの書籍も参考の事)

ではもう一度この部分をよく読んで見て下さい。

クリックすれば大きくなります。

【自閉症テレビ11】ホントの診断自閉症

世界中でふたり(他にもいるかも知れませんが)、日本の杉山登志朗医師と辻井教授だけが、

自閉症グレーゾーンが存在すると主張しています。

フリス、ウイング、バロンコーエンやハッペの判定基準を準拠していると言いながらです。

マスコミ(NHK)やネットではしきりと主張していて、同じ主張はしょっちゅうネットで見掛けます。

しかし、残念ながらその根拠となる論文、データ等一切見つけられ無いのですが、

ヘタに「その根拠は」などと問おうモノなら、名誉毀損で訴えられるので誰も問いかけません。

数少ない情報の中から、その根拠らしきモノを見出すなら、この文章が見つかります。

ウイングの本の250ページ。

ただこの文章は英国流の言い回しがあり、分かりにくい日本語なのでくせ者です。

下記引用----------

p250 正常との境

自閉性障害として特徴づけられる特性の多くは、

生活のあらゆる面で間題なく過ごしている人にも

わずかながらみられることがあります。

ほとんどの人はそのパーソナリティのなかに、

自閉的行動となんらかの共通性をもつ側面が、

一つないしそれ以上

見られるものです。

アスペルガーが指摘しているように、ある程度の自閉性は、

芸術や科学の領域においては有利となります。

上記引用----------

1.自閉性が見られる人でも、問題無く生活している人がいる。

かつての私がそうでしたが、残念ながら経済的成功に至らず、

満足出来る生活環境を整えるまでには行きませんでした。

しかし、私たちの仲間には、経済的成功者が存在し、

生涯を全うできる人もいます。

下記引用----------

自閉性障害をもつ能力の高い人と、

正常だがちょと変わった人との間には、 明確な境界線は存在しません。

診断の問題の論議のなかで、

どこに線を引くべきかということがしばしば討議されます。

診断を下すことによって、だれかを傷つけたり、

以前になかった問題を引き起こす危険性はないのでしょうか。

この問いは、実践上のジレンマではなく理論上のジレンマです。

上記引用----------

2.現在自閉性障害の明確な境界線を設けていない。それは理論上のジレンマがあるからだ。

理論上のジレンマとはどの様な事でしょう。

自閉症か否かは既に「心の理論」等で定義されている。

しかし、問題無く生活している人まで含め強制的に判定する事に

繋がらないか。

判定した事で、かつてのユダヤの様に排除の対象になったり、

判定された事で、例えば社会制度上で逆差別の対象にならないか。

これらの可能性を考えると、理論上のジレンマが生じる。 と言う事です。

下記引用----------

臨床においては、

自閉性障害の診断をする最も重要な理由は、

個々の問題が幼年期から成人期までの発達上の難問を

引き起こすからですし、

また親たちや自閉性障害をもつ人自身がしばしば助けを必要としているからです。

そうした場合、診断を下すためには、

その診断によってどのような助言が得られるかを検討するのが適切です。

よく対処している人は、たとえ自閉的特徴をたくさん

もっていたとしても、診断を受けに行くよう紹介されたり、

自分からすすんで診断を受けたりはしません。

彼らにそうすべきだと助言することは、

不当な干渉です。

自分が自閉性障害をもつことに気づいており、

そして相互に連絡を取りあっている非常に能力の高い人の

グループは、いろいろな刊行物のなかで、自分たちの考え方や

その世界の経験のしかたは、自分たちにとって正当なもので

あること、そしてたとえ治療が可能だとしても、

自分たちはそれを望んでいないことを強く主張しています。

しかし自閉性障害だと気づいている人がすべて、

必ずしもこのように感じているわけではなく、

たとえ表面的にうまく対処していても助けを求めています。

ひとりひとりの感じ方や願望は、尊重すべきです。

上記引用----------

3.ひとりひとりの感じ方や願望は、尊重すべきである。

「正常との境」 ウイングの言わんとする結論はこうです。

1.自閉性が見られる人でも、問題無く生活している人がいる。

2.現在自閉性障害の明確な境界線を設けていない。

それは理論上のジレンマがあるからだ。

3.ひとりひとりの感じ方や願望は、尊重すべきである。

走り読みをすれば何となく変な人と自閉症の間がずっと続いている様に感じるかも知れませんが、

よく読み込むと、自閉症のグレーゾーンが存在するなどとは

一切書いていない事が分かると思います。(ハッペの書籍も参考の事)

ではもう一度この部分をよく読んで見て下さい。

クリックすれば大きくなります。

つづく

【自閉症テレビ11】ホントの診断自閉症

発達障害ランキング

にほんブログ村